Zu der Zeit der Überlegungen für die Vollverdiesellung der WLE waren noch werktäglich 26 Dampfloks in den Dienstplänen vorgesehen und dazu noch einmal 15 Dampfloks als Reservemaschinen für Frist- und Auswascharbeiten an den Planloks. Insgesamt befanden sich noch 49 Dampfloks im Unterhaltungsbestand.

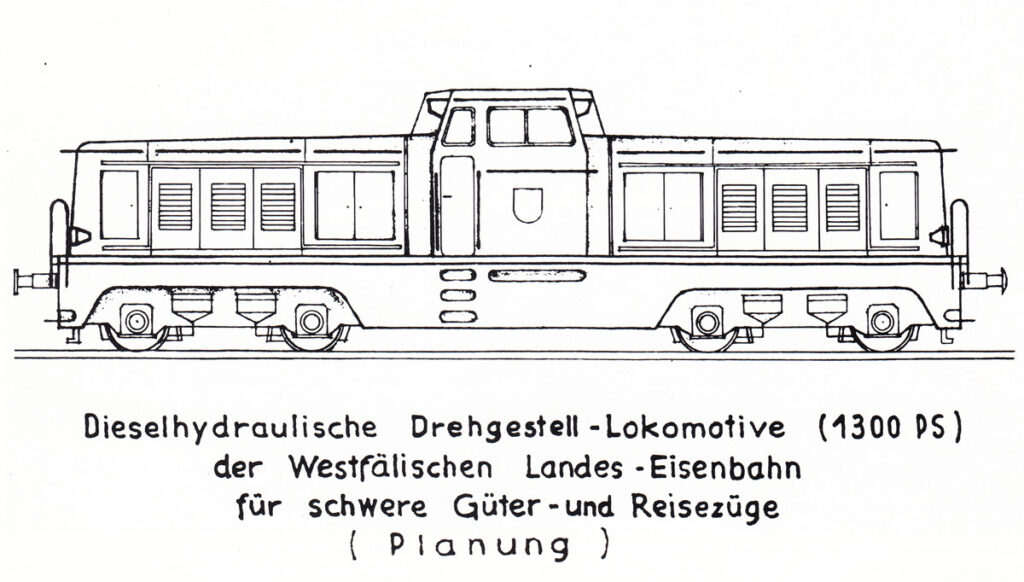

Im Beschaffungsplan der WLE von 1955 waren neben den 600 PS und 800 PS Lokomotiven, die von der MaK geliefert wurden auch Maschinen mit 2×600 PS vorgesehen (siehe hierzu „Hintergrund – Die Anfänge…“). Entsprechende Gespräche wurden mit der Industrie geführt und bei Deutz entstand auch schon ein Vorentwurf für eine 2×650 PS Lok, die allerdings so in dem aufgelegten Typenprogramm nicht vorgesehen war.

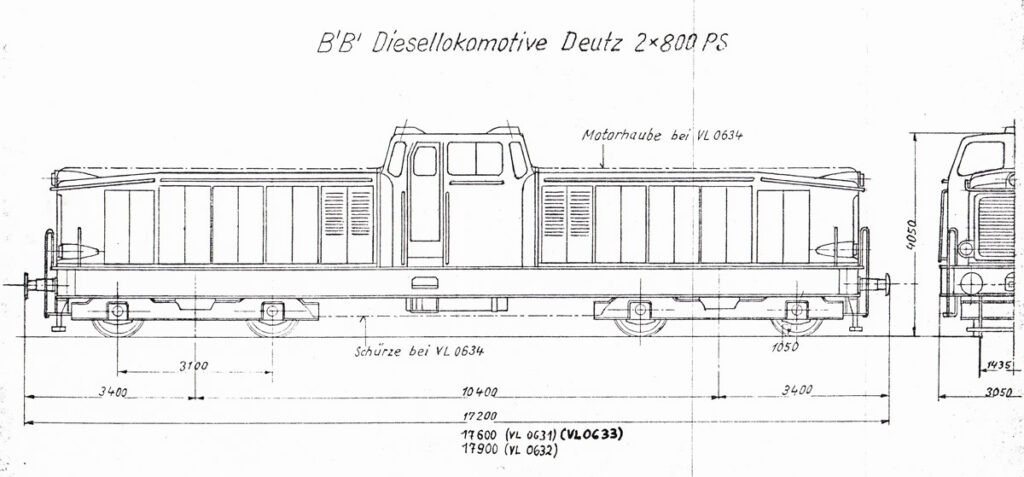

Dann konnten aber ab dem 21.10.56 Testfahrten mit der Vorführlok von Deutz (Fabr. Nr. 56288, später VL 0634) auf den Strecken der WLE durchgeführt werden. Schnell fiel die Entscheidung 3 Loks mit 2×800 PS für die Bespannung der Steinzüge zu bestellen.

Die erste Lok traf am 17. Dezember 1957 in Lippstadt bei der WLE ein, die zweite folgte am 14. Februar 1958. Da bei den 800 PS Motoren keine Aufladung nötig war, konnten die langen Vorbauten niedriger ausgeführten werden als bei der Vorführlok und den anderen, nachfolgenden Serienmaschinen. Dies führte zu einer besseren Streckensicht für den Lokführer. Ist die Vorführlok der Prototyp der Deutz Drehgestell Dieselloks, so stellen die 2 x 800 PS Loks für die WLE die 0-Serie dar.

Da die Geldmittel für alle drei Loks nicht sofort vorhanden waren, wurde die 3. Lok erst am 20. Juni 1960 an die WLE überführt. Zwischen April 1958 und diesem Termin wurden mit ihr bei der OHE und anderen Bahnen Vorführfahrten durchgeführt. Nach einer Überholung im Herstellerwerk wurde sie an die WLE geliefert. Wegen der Abnutzung im Vorführbetrieb konnte die WLE auch noch einen Rabatt auf den Kaufpreis erreichen.

Betrieb

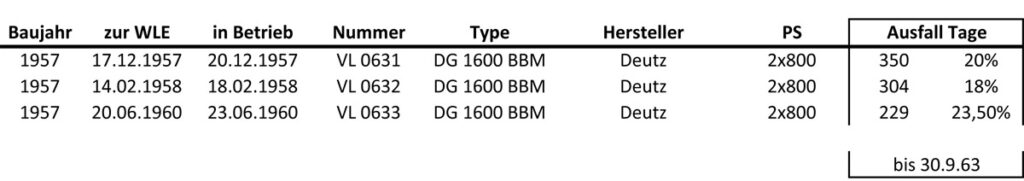

Am 20. Dezember 1957 wurde VL 0631 dem Betrieb übergeben und sofort in einem eigens geplanten Umlauf vor den Steinzügen von Warstein nach Kalköfen eingesetzt. Zusammen mit den recht neuen Omi – Muldenkippwagen wurden zwei Zugpaare täglich gefahren.

Nach der Inbetriebnahme der VL 0632 am 18. Februar 1958 konnte der Steinverkehr komplett von den neuen Loks abgewickelt werden.

Nach der Lieferung und Indienststellung der VL 0633 am 23. Juni 1960 konnten auch einige andere Dienste für die Dieselloks eingeplant werden.

Allerdings blieben die Steinzüge das Haupteinsatzgebiet.

Allerdings – eben diese Anforderungen brachten die ersten Probleme mit den Deutz Loks an den Tag.

Zum einen wurden die Drehgestelle nicht von einem Zapfen geführt, sondern lagerten auf Gummifedern und die Gelenkwellen wurden als Hohlwellen zur Längenanpassung ausgeführt. In dieser sehr frühen Zeit der hydraulischen Kraftübertragung wurde das Material dieser Wellen nicht den Anforderungen gerecht und es kam zu Wellenbrüchen, die zum Teil sogar zu Entgleisungen führten.

Zum Anderen ist die Topografie der Strecke von Warstein nach Erwitte von großen Höhenunterschieden geprägt. Vor Warstein geht es erst im Tal der Wester bergab ins Möhnetal nach Belecke. Ab hier folgt der Aufstieg auf den Haarstrang mit Neigungen von 1:40 auf etwa 5 Kilometern. Ab dem höchsten Punkt fällt die Strecke über fast 10 Kilometern ebenfalls mit teilweise 1:40 ins Tal der Lippe. Nachschub von Belecke bis zum Brechpunkt war bei allen Güterzügen immer vorgesehen, aber die neuen Motorlokomotiven mußten von der vollen Leistung bei der Bergfahrt in den Leerlauf wechseln. Dies führte bald zu einigen Kolbenfressern wegen mangelhafter Kühlung.

Die Ausfallzeiten wurden von der Hauptwerkstatt ermittelt:

Bei Deutz war man sehr bemüht diese Probleme zu lösen. Es wurden Techniker zur WLE Hauptwerkstatt entsandt um die Fehler zu suchen und abzustellen. Nach vielen Anpassungen wurde eine Lösung unter anderem in einer direkten Kolbenkühlung gefunden.

Ein Abschied von der Dampfbespannung war aber so noch nicht möglich und auch weitere Dieselloks mussten gekauft werden (siehe hierzu auch VL 0634 und 0635). In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre bildeten die Loks trotzdem eine wichtige Stütze für die Zugförderung der WLE.

Ab den 1970er Jahren wurden im Rahmen der Hauptuntersuchungen Änderungen vorgenommen, die auch das Aussehen der Loks änderte. Bei VL 0631 wurde 1971 das Betriebsgewicht auf 80 to durch den Anbau von Stahlplatten am Rahmen erhöht, hierdurch erhöhte sich auch die Länge der Lok um 0,4 m. Mit der Änderung des Spitzenlichts von großen Scheinwerfern auf WLE-typische Einzellampen und dem gelben V am Kühler wurde auch dem „Gesicht“ der Lok ein neues Aussehen gegeben.

Im Laufe der 1970er Jahre wurden auch bei VL 0633 und 0632 diese Umbauten im Rahmen von Hauptuntersuchungen gurchgeführt.

Verbleib

VL 0631 wird 1986 intensiv umgebaut und nur mit einem Motor mit 1000 PS wieder in Betrieb genommen. So kann sie mit den anderen, zwischenzeitlich gebraucht gekauften Deutz Schwestern in gleichen Umläufe eingesetzt werden. Auch eine Mehrfachsteuerung wird eingebaut. Letztlich 10 Jahre später wird sie abgestellt und im Mai / Juni 2006 in der Hauptwerksatt zerlegt.

VL 0632 wird am 26. Oktober 1987 wegen fehlender Fristen abgestellt und verläst am 21. April 1988 Lippstadt in Richtung Italien.

VL 0633 wird zu dem Verkaufstermin am 21. April 1988 mit ihrer Schwester ebenfalls nach Italien abgefahren.

Modell

Durch die niedrigen Vorbauten und die großen Fenster sind diese drei Loks wiederum Einzelgänger. Ob sich ein Kleinseriendrucker an diese Sonderlinge wagen wird?

Quellen:

Sammlung Christoph Riegel

Linden, Die Motorlokomotiven von KHD, Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 8 & 9

Spillner, 25 Jahre KHD-Drehgestell-Lokomotiven, Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 16

Risse, Fiegenbaum, Klee, Krause, Die Diesellokomotiven und Triebwagen der WLE, DGEG Medien

Kückmann, Beyer, Von Wartsein bis ins Münsterland, DGEG Medien

Archiv WLE in Soest und Lippstadt

Diverse Netzfunde