Die „Bedienung der Fläche“ war vom Anfang der Klein- und Privatbahnen ein Problem von Kosten und Effizienz. Manchmal konnten die Züge nicht kurz genug sein.

In den frühen 1920er Jahren hatte die Technik des Motorantriebes eine weite Verbreitung gefunden. So wurde auch bei der WLE in Lippstadt eine Motoren Abteilung gegründet, die für die neuen Omnibusse und Triebwagen zuständig war.

Beschaffung

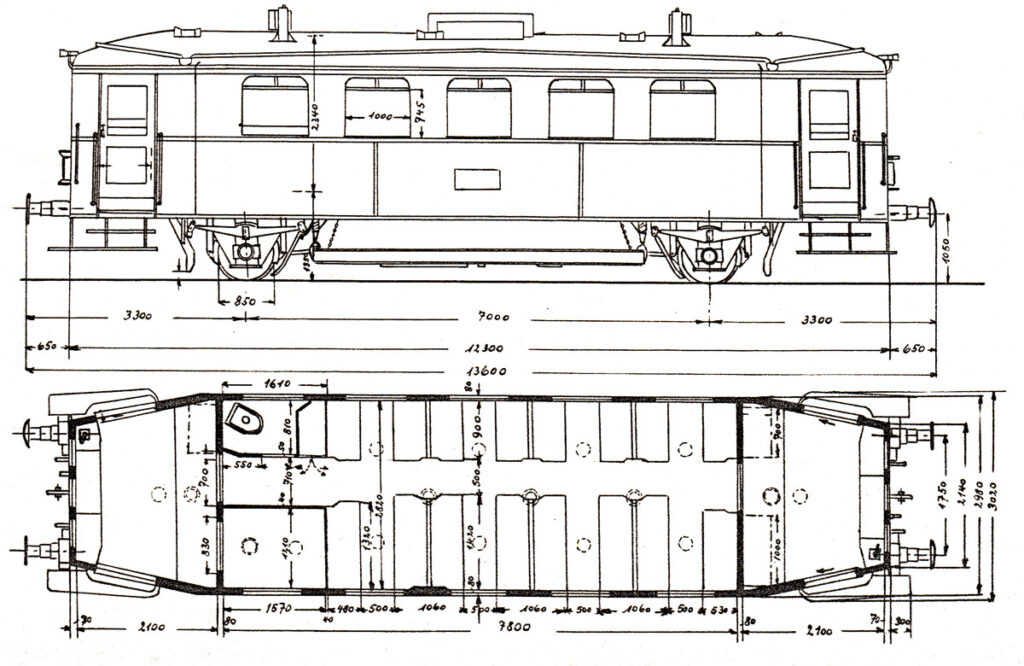

In der Aufsichtsratssitzung am 15. Juni 1927 wurde ein Betrag von 120.000 RM für die Beschaffung von 2 Triebwagen genehmigt. Direktor Mumme der WLE nahm sich des Themas an und informierte am 25. Juli 27 darüber, dass man von einem Kauf gebrauchter Fahrzeuge absehen wolle und besser neue, leistungsfähigere Triebwagen kaufen möchte damit ein Einsatz nicht nur auf den vorgesehenen Strecken der Nord- und Sennebahn erfolgen könne.

Nach einigen Gesprächen mit Herstellern wurden die Deutschen Werke in Kiel als Lieferant ausgewählt. Bei sofortiger Barzahlung sollte der Preis 70.000 RM pro Stück betragen. Die Bestellung erfolgte am 12. Dezember 1927.

Viele Themen wurden in der laufenden Herstellung noch besprochen (Benzol oder Benzin als Antriebsstoff, Hardy Bremsleitung, Lage und Größe von Trittbrettern und Griffstangen, etc.) oder von der WLE gewünscht. So wurden schließlich 71.500 RM berechnet.

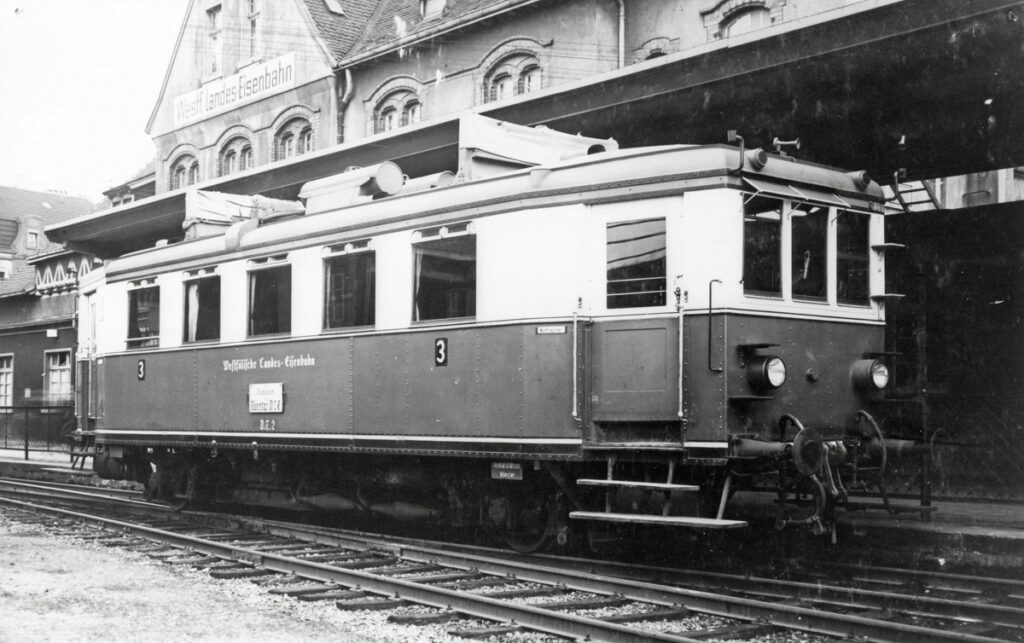

Trotz vieler Änderungen drängte die WLE auf eine Auslieferung bis zum Sommerfahrplan und Kiel bestätigte, dass nachts und an Sonntagen an der Fertigstellung gearbeitet würde. Schon am 30. April 1928 konnten die Probefahrten von Kiel aus stattfinden. Der VT 1, Fabriknummer 160, wurde am 5. Mai 1928, 7.55 Uhr ab Kiel, über Hamburg und Bremen nach Münster überführt, Ankunft dort am 6. Mai um 1.02 Uhr Nachts. Die Überführung des VT 2, Fabriknummer 161 erfolgte am 14. Mai.

Am 15. Mai 1928 !! begann der Sommerfahrtplan und die Wagen wurden ab Delbrück und Münster im neuen Fahrplan eingesetzt. Dies führte dazu, dass am 25. Mai die Kleinbahnaufsicht bei der Rbd Münster die WLE ermahnte, Fahrzeuge, die noch nicht abgenommen seien, im Betrieb einzusetzen.

Im Juni 1928 wurden im Aufsichtsrat die neuen Fahrzeuge gelobt und über eine Flotte von weiteren 5 Triebwagen spekuliert. Allerdings waren bis zum September auch viele Kinderkrankheiten zu beseitigen.

Betriebseinsatz

Da die Motorleistung eher einen Einsatz im Flachland begünstigte, kam ein Fahrzeug auf die Sennebahn zum Bw Delbrück. Der andere Triebwagen wurde von Münster aus nach Neubeckum und Ennigerloh genutzt.

Auf der Sennebahn konnten die gewünschten Einsparungen und Fahrgaststeigerungen nicht erreicht werden, so dass der Triebwagen schon zum Winterfahrplan auf die Nordbahn umgesetzt wurde. Hier, wie auch im Münsterland, konnten durch die Triebwagen neue Angebote den Reisenden gemacht werden. So gab es eine neue Verbindung von Sendenhorst in den frühen Morgenstunden nach Münster. Und auch Fahrten zwischen Stadtlohn und Vreden standen auf dem Umlaufplan.

Im Jahr 1929 wurden die 4 Personenwagen Nr. 5 bis 8 als Beiwagen für die Triebwagen „hergerichtet“. Ob damit auch eine äußere Anpassung geschah ist nicht bekannt.

Aus dem Jahr 1932 gibt es in den Akten noch eine Kalkulation für den Umbau von Beiwagen mit 50 Sitzplätzen. Diese beinhaltet Einbau von Rollenlagern, Heizöfen und Neulackierung außen und beläuft sich auf 14.800 RM pro Wagen. Über solche Umbauten ist nichts weiter bekannt.

Bis zum Ende der 1930er Jahre wurden diese Züge auf den Strecken erfolgreich eingesetzt.

In den Jahren 1935 bzw. 1937 wurden die bei der Lieferung vorhandenen Benzolmotoren gegen Dieselmotore getauscht und die Wagen wurden in DT 11 (ex VT 1) und DT 12 (ex VT 2) umgenummert.

Nach dem Krieg sind die Einsätze beider Wagen ab 1949 bis 1952 auf der Münsteraner Strecke dokumentiert, teilweise mit 2, nicht genauer beschriebenen, „Anhängern“.

Umbau

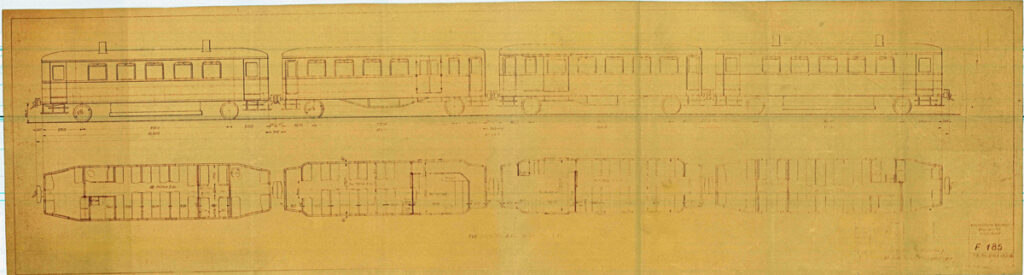

Als bei der Beschaffung der Neubautriebwagen (VT 1031 ff, siehe dort) ein vierter Triebwagen wegen fehlender Mittel nicht realisiert werden konnte, wurde ein Umbau von DT 11 und DT 12 als Ersatz für diesen in die engere Wahl gezogen. Aus guten Kontakten zur Hochschule in Braunschweig war man mit der Fahrzeugindustrie in der jungen BRD in intensiven Gesprächen. Es wurde in der Hauptwerkstatt ein Konzept für einen Triebzug aus vier Wagen entwickelt, zwei Motorwagen und zwei mittig laufenden Beiwagen.

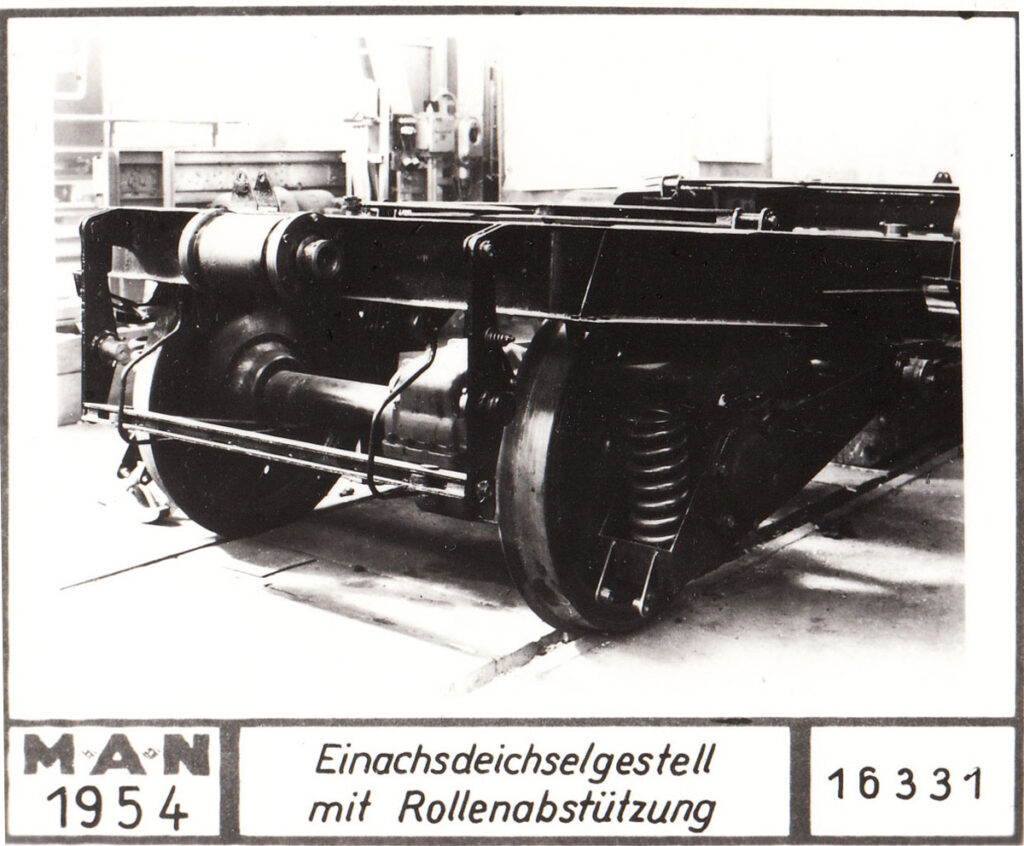

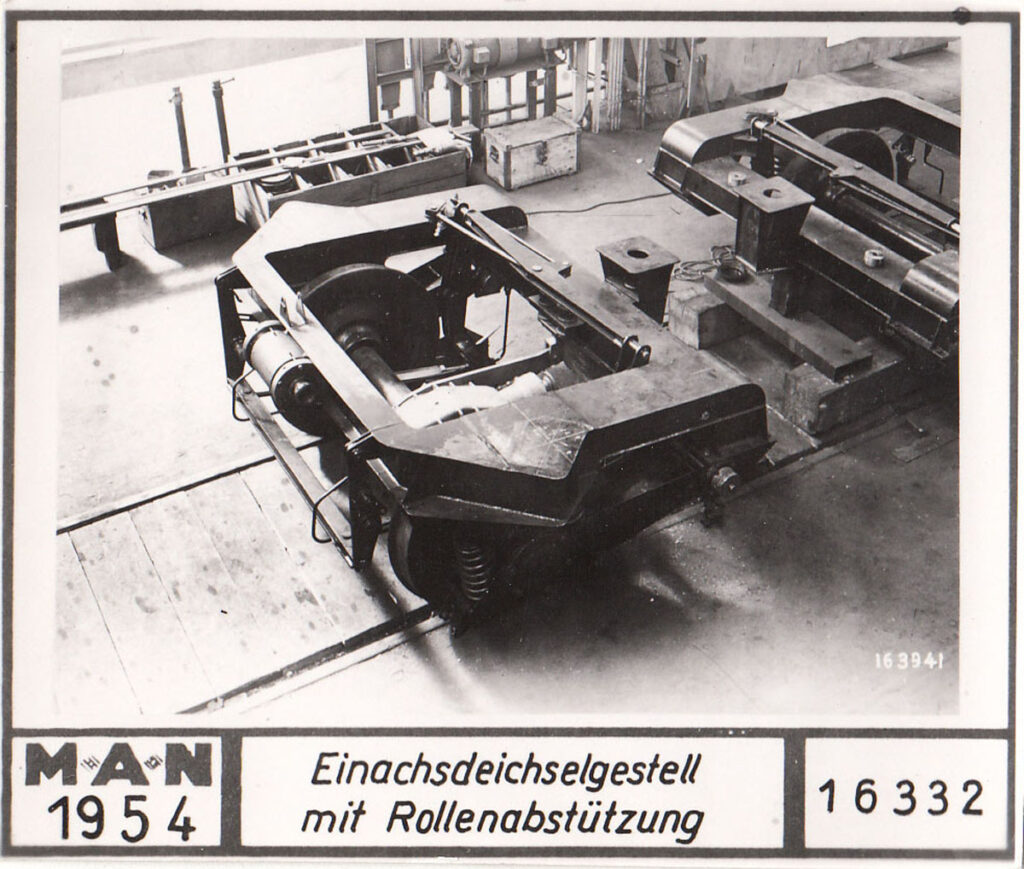

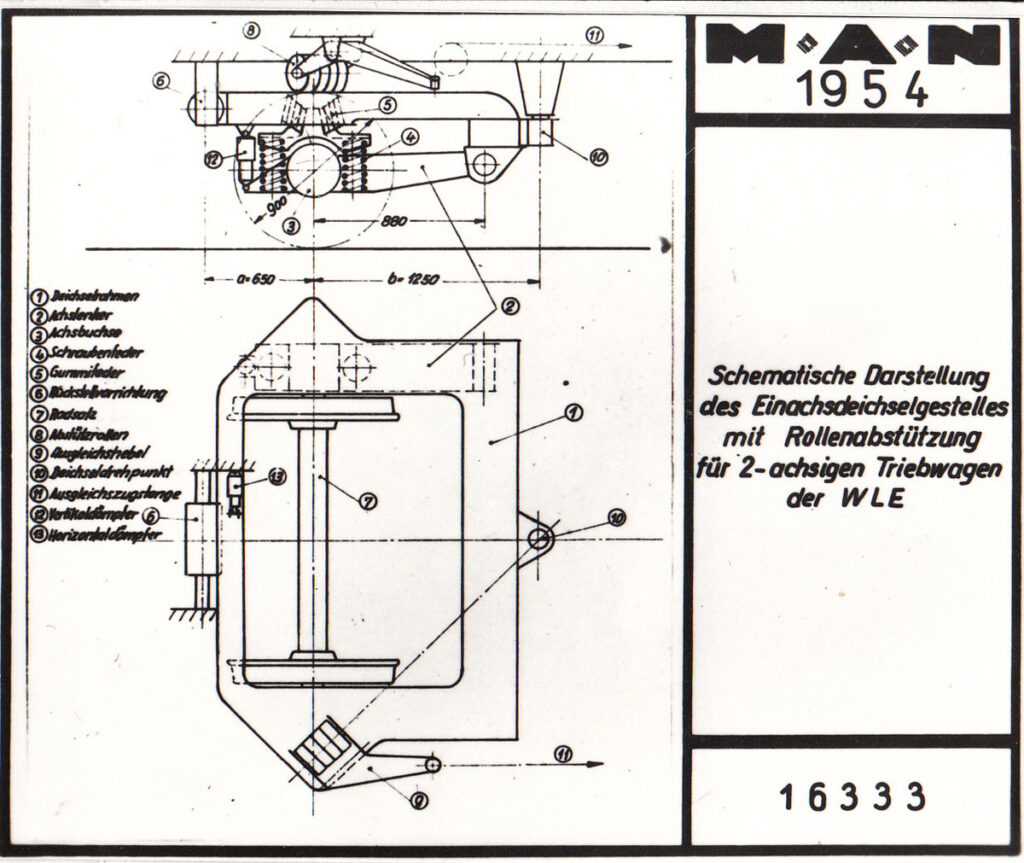

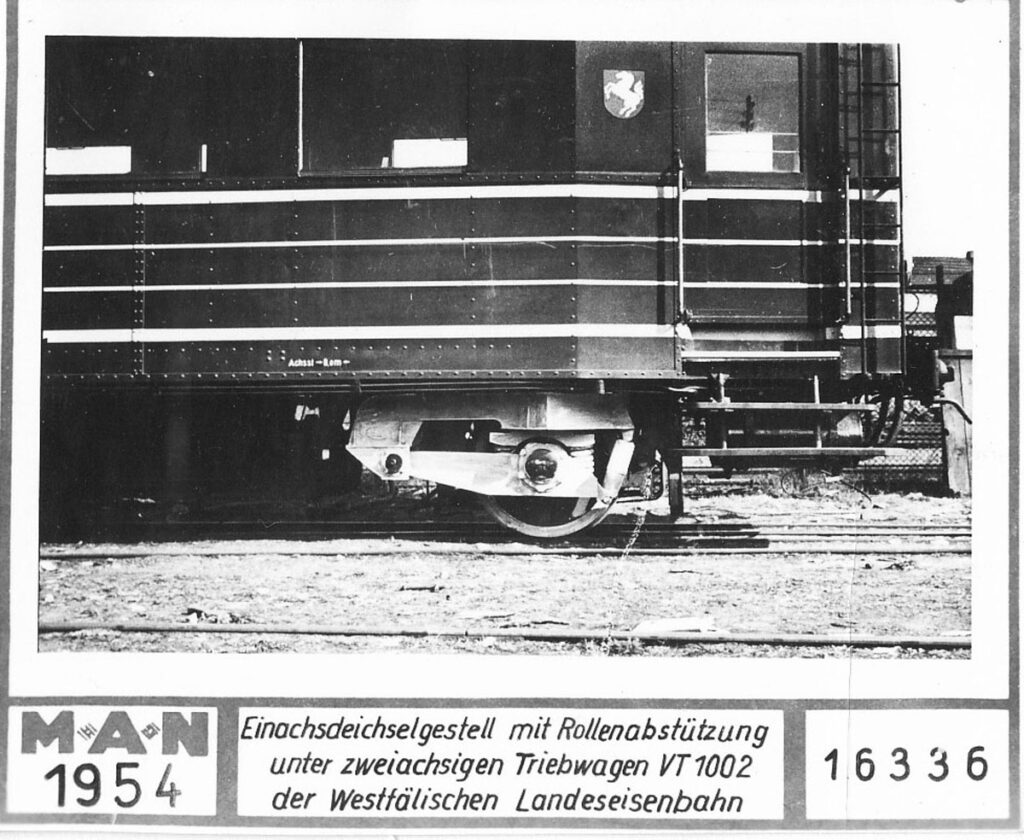

Bei den beiden Motorwagen sollten die Laufeigenschaften verbessert werden und so wurde das Angebot von MAN angenommen, beide Triebwagen auf neuartige, einachsige Drehgestelle umzubauen. Diese Arbeit gestaltete sich etwas umfangreicher, da der neue Triebzug auch mit den Neubau VT gekuppelt und gefahren werden sollte. So wurden die bisherigen mechanischen TAG Getriebe gegen neue von EMG getauscht, eine elektrische Motorsteuerung und Scharfenbergkupplungen analog zu den Neubaufahrzeugen eingebaut.

Im wagonbaulichen Teil wurden die Stirnseiten mit einer Übergangstür versehen und ein 2. Klasse Abteil eingebaut. Alle diese Umbauten wurden bei DT 12, nun neu als VT 1002 bezeichnet, 1953 / 1954 bei der MAN vorgenommen. Der DT 11, nun VT 1001, wurde in Lippstadt bis zum Hebst 1954 selber umgebaut.

Es wurde sehr viel Geld und Arbeitskraft in diese Fahrzeuge investiert.

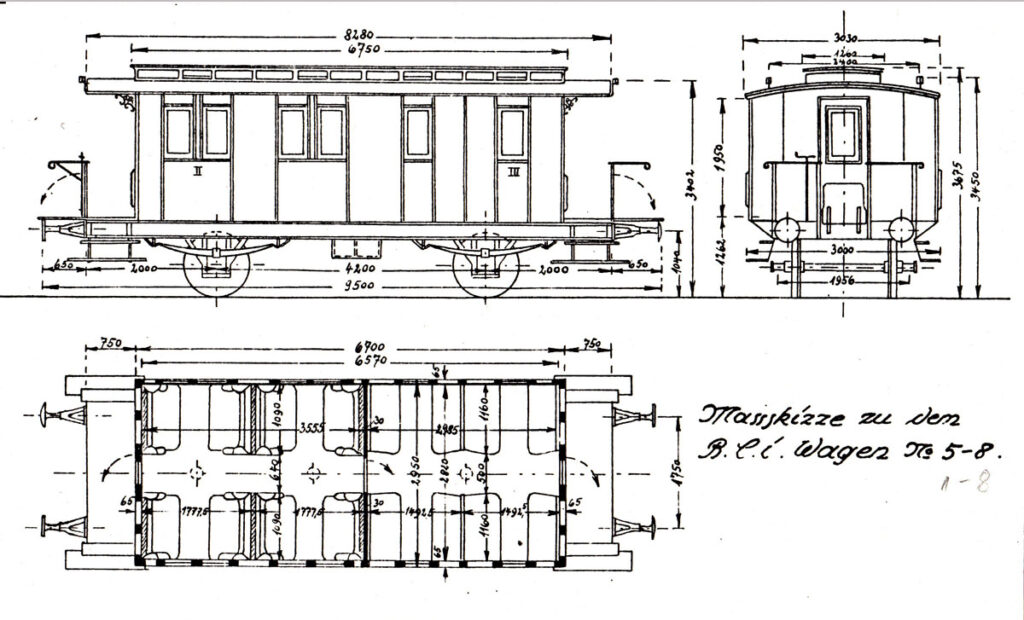

Die Beiwagen

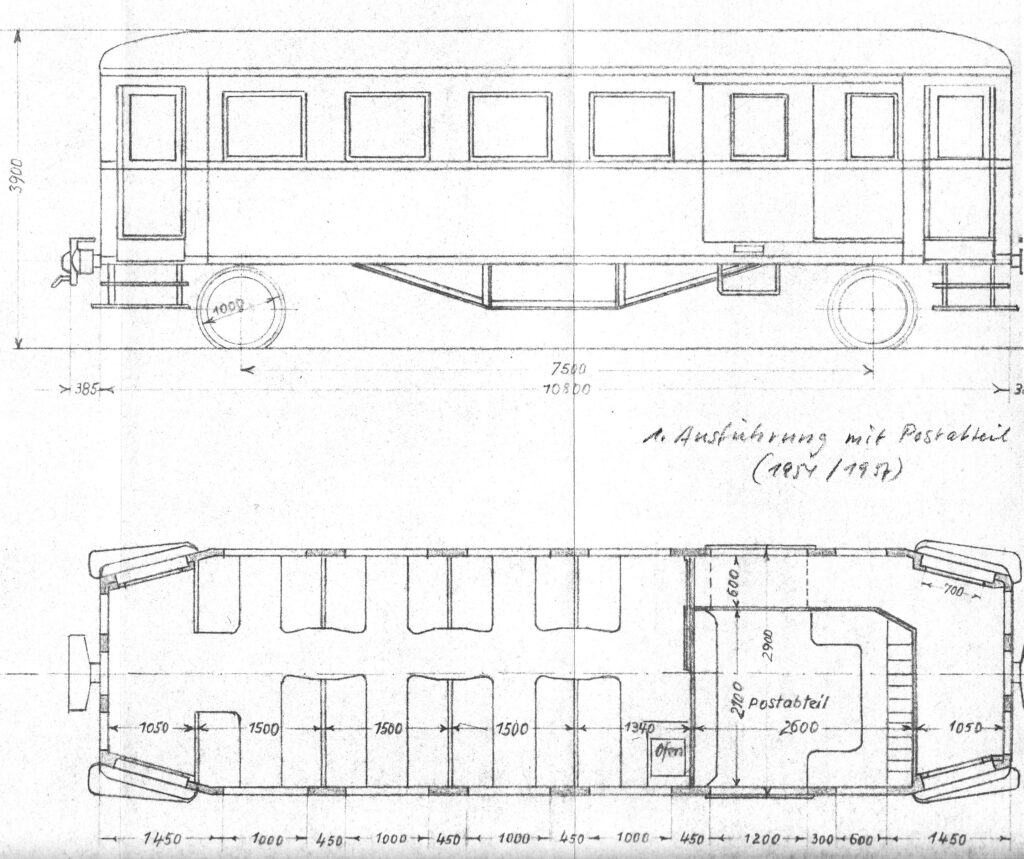

Natürlich sollten die beiden benötigten Mittelwagen in der Hauptwerkstatt entstehen. Als Basis für den Umbau wurden vorhandene Personenwagen ausgewählt. Diese wurden 1904/1905 von der Wagonfabrik Uerdingen für die Deutsche Waggonleihanstalt als Sarg- (Leichen-) Transportwagen geliefert und gelangten 1911 bis 1913 zur WLE. Die Mittelachse wurde ausgebaut und in den einen Beiwagen ein Packabteil und in den anderen ein Postabteil eingebaut.

Aus dem BC3i 2222 wurde 1953 der VZ 1501 aufgebaut, aus dem BC3i 2225 ein Jahr später der VZ 1502. Nachdem die Postbeförderung 1958 endete wurde das Postabteil aus 1502 ausgebaut und die Zahl der Sitzplätze auf 50 erhöht.

Einsatz des Umbauzuges

Ab Oktober 1954 wird VT 1002 in Regelzügen getestet. Wenig später kommt auch VT 1001 und der erste Beiwagen VZ 1502 dazu. Somit ist ein dreiteiliger Zug im Einsatz und wird u. a. im Januar 1955 beim BZA in Minden getestet und probegefahren. Auch das Zusammenspiel mit den Neubautriebwagen funktioniert.

Nur – wenn der zweite Beiwagen mit in die Einheit gekuppelt wird, gibt es Probleme mit der Elektrik und Motorsteuerung. Die Unterlagen beschreiben ratlose Fachleute, zahllose Versuche und einen zunehmend verärgerten Vorstand und Betriebsleiter. Diese Probleme ziehen sich über Jahre hin, wobei ein 3-teiliger Einsatz möglich ist und auch prktiziert wird. Sogar über ein Mitführen eines Neubau Steuerwagens wird berichtet.

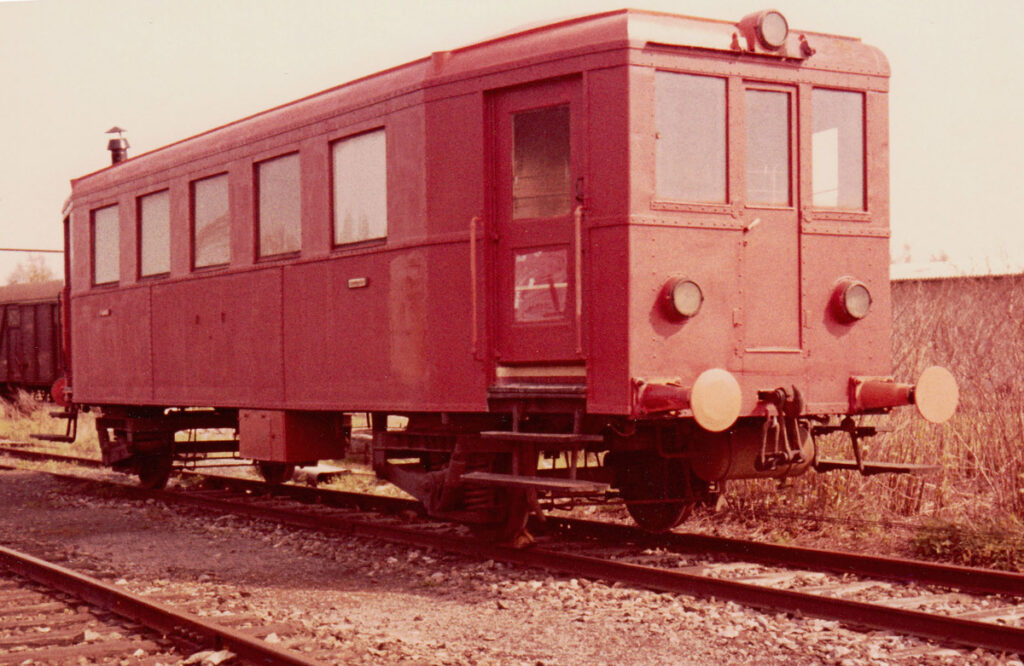

Was letztendlich zu den nächsten Schritten führte ist nicht genau dokumentiert. Im Jahr 1958 werden die Motore aus den VT 1001 und 1002 ausgebaut und auf das Lager genommen um zukünftig als Ersatz für die Neubautriebwagen zu dienen. Da die technischen Einrichtungen vorhanden sind werden die beiden Wagen zu den Steuerwagen VS 1501 und VS 1502. Diese werden mit den Neubaufahrzeugen eingesetzt.

Der bisherige VZ 1501, der mit dem Packabteil, wird 1957 verschrottet. Aus dem VZ 1502 wird das Postabteil ausgebaut und der Wagen neu als VB 1601 bezeichnet und bleibt im Einsatz mit den Uerdingern.

Eine Veränderung durfte VB 1601 noch über sich ergehen lassen. Anfang der 1960er Jahre wurde die Scharfenbergkupplung noch gegen normale Puffer und Zugeinrichtungen getauscht und der Wagen mit dem VT 1021 und VS 1521 eingesetzt.

Nachdem 1965 der VS 1521 verschrottet wurde blieb VB 1601 noch bis 1970 in Münster und Sendenhorst abgestellt und dann erst abgebrochen.

VS 1501 und VS 1502 blieben in den 1960er und beginnenden 1970er Jahren als Steuerwagen im Einsatz.

Sogar eine Hauptuntersuchung war für VS 1502 noch angesagt.

Bis zur Einstellung des Personenverkehrs blieb VS 1502, zumeist in den Schulferien, im Einsatz.

VS 1501 erlebte sogar noch eine kurze Zeit als Museumsfahrzeug in Ennigerloh.

Beide Fahrzeuge wurden Mitte der 1970er Jahre verschrottet.

Modell

Wie im Vorbild ist hier viel selber zu bauen. Ein ansprechendes und stimmiges Modell ist nicht bekannt.

Quellen:

Sammlung Christoph Riegel

Archive WLE, Lippstadt und Soest

Risse, Fiegenbaum, Klee, Krause, Die Diesellokomotiven und Triebwagen der WLE, DGEG Medien

FREMO WLE Zoom August 2021

Diverse Netzfunde